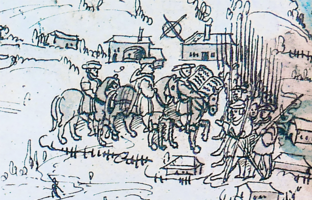

Auf diesem Bild der Bauernkriegs-Chronik aus dem Jahre 1525 von Jacob Murer, dem Abt des Klosters Weißenau, befindet sich die älteste bildliche Darstellung Baienfurts.

Das Bild zeigt Baienfurt als Ansammlung von mehreren Häusern und einer Schildwirtschaft (erkennbar an dem Kreuzschild) und einer Kapelle rechts unterhalb des Zisterzienserklosters Baindt,

das man oben links im Bild sieht. Der Kreis neben der Kapelle, der mit einem Kreuz versehen ist, kennzeichnet ein Wirtshaus.

Das Bild insgesamt zeigt die Vorgänge im Bauernkrieg im Mittleren Schussental am Ostermontag, dem 17. April 1525.

Vorgeschichte: Erhebung der Bauern in Oberschwaben

In Oberschwaben, im Allgäu und am Bodensee hatten sich seit Weihnachten 1524 Bauern in schnell wachsenden „Haufen“ zusammengeschlossen,

um sich gegen die zunehmenden Abgaben und Einschränkung ihrer Rechte zu wehren.

Mit den Waffen, die sie wegen der Wehrpflicht zu Hause gelagert hatten, wollten sie ihrem Protest Nachdruck verleihen.

Ihr radikalstes Ziel war die Befreiung aus der Leibeigenschaft, in der sie zusammen mit dem bewirtschafteten Hof Eigentum ihrer Grundherren waren.

Dabei leiteten sie den Anspruch auf soziale Freiheit aus der These des Reformators Martin Luthers ab, die sich auf das Verhältnis zwischen Christ und Kirche bezog:

„Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan.“

In Oberschwaben, dem Allgäu und am Bodensee hatten sich die aufständischen Bauern zum bewaffneten Protest im Baltringer Haufen, dem Allgäuer Haufen und dem Seehaufen zusammengeschlossen.

In Memmingen verbündeten sich diese drei Bauernhaufen im März 1525 trotz unterschiedlicher Auffassung über die Anwendung von Gewalt zur „Christlichen Vereinigung“.

Ihre Ziele formulierten sie in den „Zwölf Artikeln“, einer Schrift, die heute als Meilenstein in der frühen Geschichte der Menschenrechte und der Freiheitsbewegungen in unserem Land gilt, weil sie in Artikel 3 – mit religiöser Begründung – die Aufhebung der Leibeigenschaft fordert.

Durch den gerade erfundenen Buchdruck findet diese Schrift in einer Gesamtauflage von 25.000 Exemplaren in großen Teilen des Reichs, vor allem in Süddeutschland und Mitteldeutschland Verbreitung und wirkt als Programm der Bauernerhebungen.

Erste Kämpfe

Angesichts dieser für die weltlichen und geistlichen Grundherren bedrohlichen Entwicklung führt der 37-jährige Georg III. Truchsess von Waldburg ein Heer des Schwäbischen Bundes, in dem weltliche und geistliche Herren sowie Reichsstädte zu einem Landfriedensbund zusammengeschlossen waren, gegen die Bauernhaufen von Ulm aus nach Süden.

In einer ersten Schlacht bei Leipheim östlich von Ulm bringen die Landsknechte des Truchsessen dem Baltringer Haufen eine blutige Niederlage bei. Ca. 3.000–4.000 Bauern kommen um.

Danach schlägt der Truchsess bei Wurzach den Unterallgäuer Haufen in die Flucht. In Gaisbeuren stößt er auf eine Abteilung des Seehaufens. Es kommt zu einer gegenseitigen Beschießung mit Kanonen, bevor der

Seehaufen sich durch den Altdorfer Wald ins Schussental zurückzieht. Der Truchsess folgt mit seinem Heer am nächsten Tag.

Vorgänge im Mittleren Schussental

Geplante Verhandlungen in Baienfurt scheitern

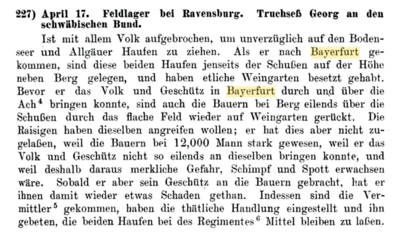

Wie das Bild der Murerchronik zeigt, trennt die Ach am 17. April das Heer Georgs mit ca. 7.000 Fußsoldaten und 2.000 Reitern vom Heer des Seehaufens, das mit ca. 12.000 – 15.000 Mann – darunter 5.500 professionelle Landsknechte – ein besonders kampfstarkes und gut, auch mit zahlreichen Kanonen, bewaffnetes Bauernheer darstellt.

Zum Seehaufen dürften auch Baienfurter, Köpfinger, Briacher, Hofer und Biegener Bauern als Leibeigene des Truchsessen selbst, des Klosters Weingarten und des Klosters Baindt gehört haben.

Teile des Seehaufens lagern schon länger im „Altdorfer Feld“ zwischen Hof, Niederbiegen und der Berger Höhe, andere sind erst kürzlich zum Lager des Seehaufens gestoßen.

Dessen Hauptleute und Räte tagen im Pfarrhaus in Berg. Bei seinem Vormarsch kommt dem Truchsess eine Delegation aus adligen und bürgerlichen Vermittlern aus Ravensburg entgegen (ihren Ausritt sieht man rechts im Bild). Auf deren Bitte hin stimmt er – die Stärke des Seehaufens vor Augen – Verhandlungen mit den Hauptleuten der Bauern im Dorf Baienfurt zu, unter der Bedingung, dass der Bauernhaufen nicht seine Stellung verändert. Die Verhandlungen sollten vermutlich in dem mit dem angekreuzten Kreis gekennzeichneten Wirtshaus an der Furt der Ach stattfinden.

Es stand hier neben der Ach, wo sich jetzt der Neubau des Ärztehauses befindet. Zu den geplanten Verhandlungen kommt es aber nicht. Nach der Besetzung des Annabergs durch den Truchsess verändern auch die Bauern aus strategischen Gründen ihre Stellung – entgegen der Vorbedingung Georgs für Verhandlungen.

Das Simultanbild, auf dem man die Bewegungen des Seehaufens sieht, zeigt seinen Abmarsch in Richtung Weingarten, wo er mit seinen Kanonen die Höhen des Bläsibergs in der Nähe des Klosters besetzt.

Der verärgerte Truchsess sagt die vereinbarten Verhandlungen in Baienfurt ab und lässt seine Truppen durch Baienfurt und hier an dieser Stelle auf der bereits existierenden – 1321 erstmals urkundlich erwähnten – Brücke „über das Wasser die Ach genannt, Weingarten zue, in das eben, weit Velt bis under St. Blasiusberg ziehen.“

Kampf und Verhandlungen in Weingarten

Nach einem unentschiedenen Feuergefecht mit Kanonen willigen beide Seiten nach nochmaliger Vermittlung in Verhandlungen ein. Der Truchsess hat die zahlenmäßige Überlegenheit der Gegner erkannt und will nicht den Verlust des einzigen Heeres des Schwäbischen Bundes riskieren. Nach der in Kürze erwarteten Ankunft des Allgäuer Haufens mit 8.000 Bauern und eines Bauernhaufens aus dem Hegau mit 4.000 Leuten hätte der Seehaufen nämlich mit ca. 25.000 Kämpfern eine zwei bis dreifache Überlegenheit gehabt. Auch die Bauern scheinen trotz ihrer Überlegenheit nicht auf einen Kampf aus gewesen zu sein und folgten – wohl in Verkennung ihrer großen Chance – ihrer ursprünglichen Linie, die Umsetzung ihrer Forderungen in Verhandlungen zu erreichen anstatt sie gewaltsam zu erkämpfen. Dazu mag vor allem auch die ungemütliche Situation

im Lager und der Wunsch beigetragen haben, den eigenen Hof nicht länger im für die Aussaat wichtigen Frühjahr zu vernachlässigen.

Weingartener Vertrag

Inhalt

Die folgenden Verhandlungen haben vermutlich im oder beim Kloster Weingarten stattgefunden. Tatsache ist, dass die mündlichen Verhandlungen zu einem Vertrag zwischen dem Truchsess und Vertretern des Seehaufens und einem Teil des inzwischen hinzugestoßenen Oberallgäuer Haufens führten, der dem Vertrag unter Vorbehalt zustimmt.

Der Vertrag wurde am 22. April 1525 im Ravensburger Rathaus besiegelt.

Im sogenannten „Weingartener Vertrag“ gestehen die Bauern Landfriedensbruch und versprechen Gehorsam. Sie müssen ihren Haufen auflösen, dürfen allerdings ihre Waffen behalten.

Sie bleiben straflos und müssen angerichtete Schäden nicht ersetzen. Ihnen wird zugestanden, dass über ihre Beschwerden innerhalb von einer Frist von 15 Monaten von Schiedsgerichten aus Bürgern von Reichsstädten entschieden werden soll. Das nährt die Hoffnung der Bauern auf Milderung der schlimmsten Zustände innerhalb des Systems ihrer Abhängigkeit von den Grundherren.

Die systemsprengende revolutionäre Forderung nach Freiheit mit Berufung auf das „Göttliche Recht“ wird aufgegeben. Mit diesem Verzicht beendet der Weingartener Vertrag die durch die Memminger 12 Artikel ausgelöste revolutionäre Dynamik der bäuerlichen Freiheitsbewegung und markiert eine Wende im oberschwäbischen Bauernkrieg. Er verhinderte andererseits aber auch weiteres Blutvergießen in Oberschwaben.

Folgen

Der Vertrag wurde damals von manchen Zeitgenossen als friedensschaffendes Vorbild zur Regelung der reichsweiten Auseinandersetzungen zwischen Bauern und Grundherren angesehen.

Er entfaltete aber nur eine geringe Wirkung hinsichtlich der Verbesserung der Situation der Bauern. Nur drei Grundherren reichsweit – das Kloster Irsee, der Fürstabt von Kempten und der Truchsess selber gestanden ihren Bauern in Verträgen im Jahr 1526 innerhalb der Abhängigkeit mehr Freiheit und Verminderung der Abgaben zu.

Die Zugeständnisse des Truchsess waren dabei relativ gering. Der Weingartener Vertrag selbst geriet bald in Vergessenheit.

Darüber hinaus schwächte das Ausscheren des kampfstarken Seehaufens aus der in Kempten gegründeten „Christlichen Vereinigung“ den Kampf der anderen Bauernhaufen und stabilisierte die Herrschaft von Adel und Klerus. Während sich der Oberallgäuer Haufen in seiner Gesamtheit bald nach der Unterzeichnung vom Vertrag distanzierte, begründeten die Bauern des Seehaufens die Absage bei einem militärischen Hilfsersuchen des Oberallgäuer Haufen gegen den Truchsess mit dem Festhalten am „Weingartener Vertrag“. Mit dem Vertragsabschluss und diesem Verhalten setzte sich der Seehaufen dem Vorwurf von Selbstbezogenheit und mangelnder Solidarität aus. Schließlich war der Truchsess nun in der Lage, mit seinem Heer andere Bauernhaufen in anderen Gebieten – wie z. B. den Oberallgäuer Haufen bei Leubas – niederzuwerfen. Dabei erwarb er sich durch sein grausames und erbarmungsloses Durchgreifen gegen die aufständischen Bauern den negativen Beinamen „Bauernjörg“.

Erinnerung:

Mit dieser Stele will die Gemeinde Baienfurt daran erinnern, dass unser Ort Baienfurt zusammen mit anderen Orten im Mittleren Schussental Schauplatz erinnerungswürdiger und bedeutender Ereignisse im oberschwäbischen Bauernkrieg war. Gleichzeitig will die Gemeinde Baienfurt mit dieser Stele an die Erhebung der Bauern als ersten revolutionären Schritt unserer Vorfahren im Kampf um Menschenrechte mit all seinen Schwierigkeiten erinnern. Dazu gehört auch, dass die Bauern damals ihr Leben für etwas einsetzen mussten, was für uns heute die Grundlage unseres Zusammenlebens bildet. Wir sollten ihnen wie auch allen, die

seitdem in den Revolutionen 1848/49 und 1918 für uns heute unsere Rechte erkämpft haben, dankbar sein. Aus ihrem Kampf sollten wir für uns die Verpflichtung ableiten, uns unter viel leichteren Bedingungen für den Erhalt dieser Rechte, d.h. den Erhalt von Menschenrechten, rechtsstaatlichen Verhältnissen und Demokratie einzusetzen.

0751 4000-0

0751 4000-0 0751 4000-77

0751 4000-77